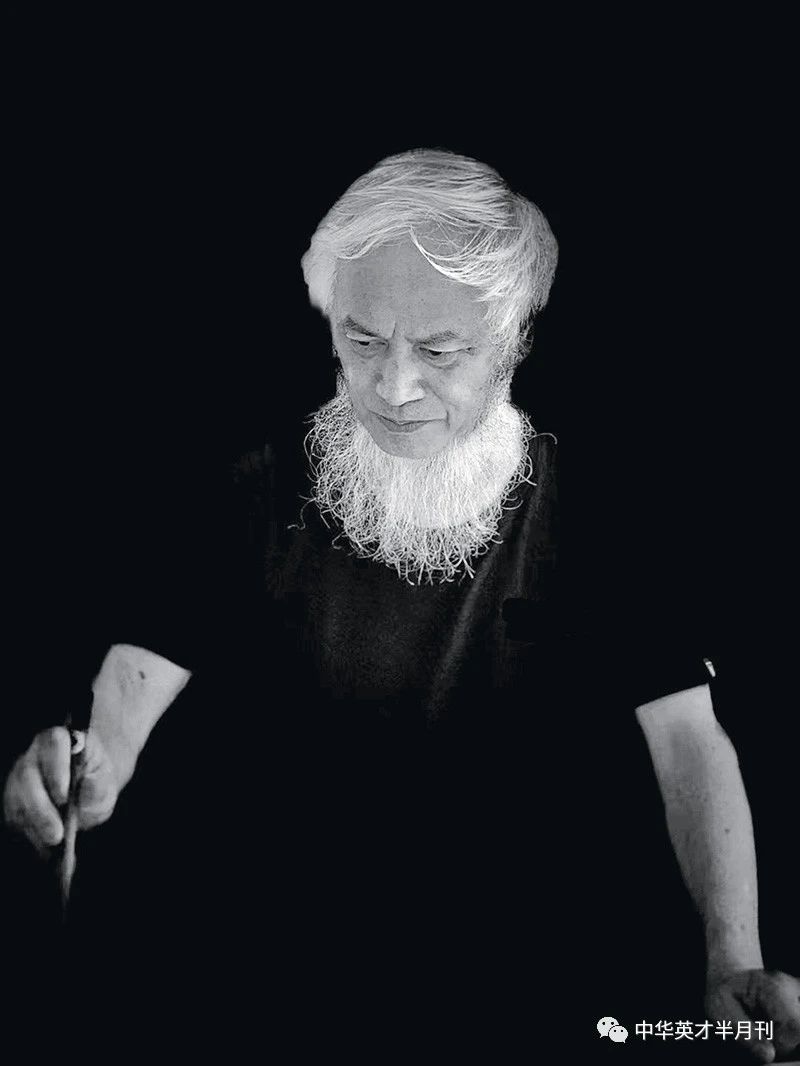

著名书法艺术家陶雪华先生,1950年生于浙江省金华市武义县的一个陶渊明后裔村——陶村,他字“亭霏”,号“後龙山人,然天道人,石泉老人,悟灵真人”等。现为中国书法家协会、中华诗词学会、中国楹联学会、中国书画收藏家协会会员,国家一级美术师。

陶雪华自幼结缘翰墨,毕生研习、传承中华传统文化和书法艺术,艺文双修,临池、创作笔耕不辍,积淀了深厚的书学与国学的传统功底。其曲折坎坷的生活经历,博取薄发的艺术修行,加上他善良笃实的心地,坚毅乐观的性格,敏思独到的悟性,熔铸了他既显雄浑豪放又兼具清逸隽秀,既备儒雅敦实又巧出新奇异态的艺术风格。他的书作章法流畅,风骨奇伟,结体自在,造化自然,笔法老辣,点画遒劲,墨彩飞扬,古朴典雅,风格鲜明,清新脱俗,意境高远,翰逸神飞。

陶雪华曾被国家人事部(现为人力资源和社会保障部)人才研究会授功勋艺术家称号,文化部(现为文化和旅游部)文化艺术人才中心编入《中国书法十大名家》,世界文化艺术高峰论坛授“华人文化艺术最高终身成就艺术家”称号,被中国公益事业大典组委会授予“2017中国书画年度人物”殊荣。

陶雪华有书学论文参加中书协主办的“当代书法创作理论研讨会”,出席北京大学主办的第九届中华文化论坛,其论文被编入该活动论文集,曾有数篇论文发表于《书法研究》等报刊。出版了《中国近现代名家书法集——陶雪华》等专著多种。2019年9月,在北京民族文化宫成功举办“雪华墨迹——国庆献礼展”,中国书画收藏家协会为其在荣宝斋主办了“陶雪华书法艺术展”。

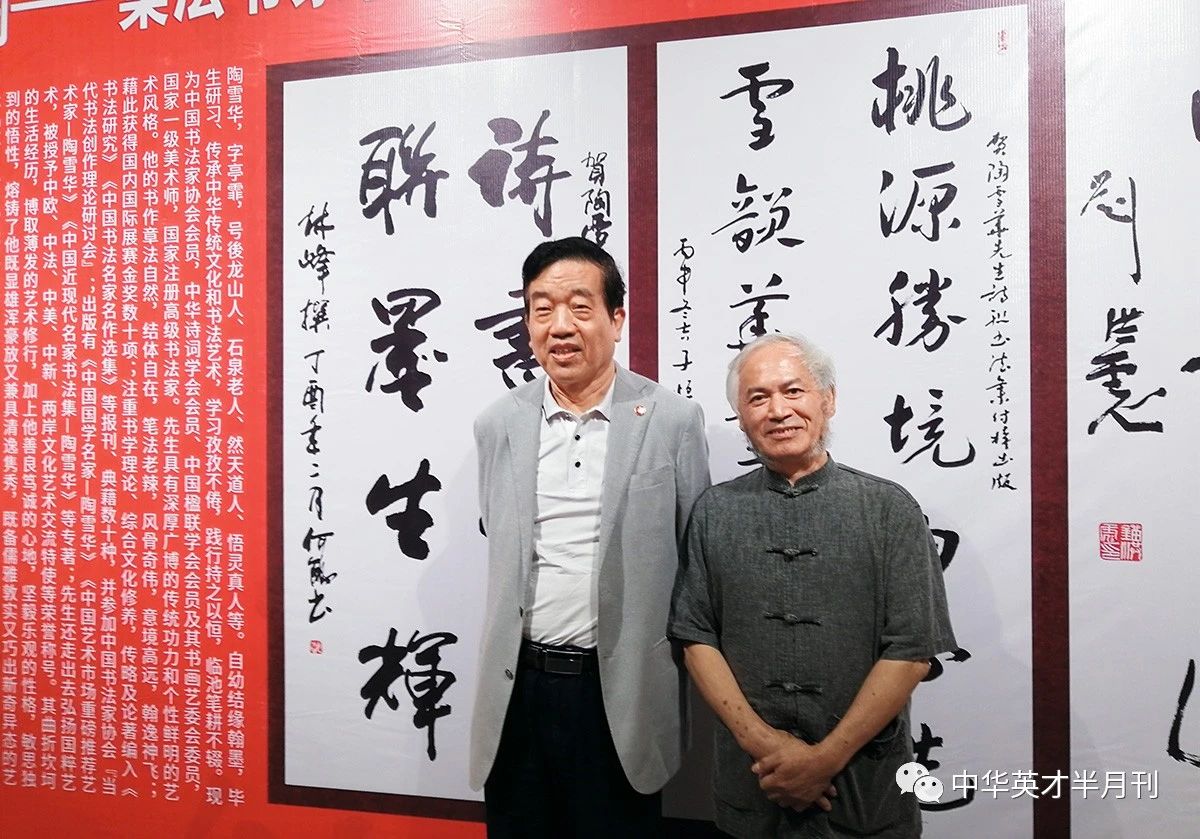

中国硬笔书协副主席、中国楹联学会名誉副会长陈联合与陶雪华在“雪华墨迹——国庆献礼展”学术研讨会上

步桃源胜境 书雪韵华章

文/陈联合

很高兴与大家相聚在荣宝斋这个驰名中外的老字号文化场所,参加“漫漫书中路,且行且求索——陶雪华书法艺术展”……陶雪华先生年轻时曾在海军服役,我与他同为海军战友,他当海军是1969年,我由总参到海军是1992年。后来我俩因一次书法讲座活动而相识,他因听过我的楹联书法课,非常谦和虔诚称我为老师,实际上我们是战友、书友、朋友。借此,愿以这样一个身份与大家交流一下拜读陶雪华先生展览的几点感受。

原文化部副部长常克仁,中宣部新闻局原副局长纪永忠,中国书协第三届顾问权希军,中国书协原驻会副主席、党组书记张飙,中央国家机关美协主席、书协副主席王阔海,中国书协研究部主任于曙光,中国硬笔书协副主席陈联合,第七届中国书协理事、第五届北京书协副主席彭利铭为“雪华墨迹展”开幕式剪彩后合影

2019年我曾参加过他在民族文化宫举办的展览。百余幅作品,书体和形式多样,总体面貌感觉很丰富,很深刻。雪华先生多年来酷爱书法艺术,取法高古,兼擅多体,融碑铸帖,书法面貌典雅清新,可谓是洗尽铅华后的道法自然之美。品读他的书法作品给人很强的感受:

感受之一金石味浓,我用一副楹联可以表达,即“铁石梅花气概,山川香草风流”,应该说就是这样一种气息。古人对书法有很多论述,其中把书法大体面貌划分为:庙堂之气、山林之气、书卷之气、市井之气、金石之气等等,陶雪华兄的书法面貌应该是有金石气,这是我的感受之一。

其二笔法讲究。我们都知道,书法中笔法是最关键的一环。陶雪华的书法作品用笔有疾有涩,对比反差很强。正如古人说的,疾若惊蛇之失道,迟若渌水之徘徊。就是这种有疾有涩。如云集水散,又如风回电驰。耐看的地方能让人驻足,能让人留下来品味。

其三线条劲健。这既是陶雪华先生的审美追求,也是他的书法特点所在。他好像一直在追求骨法,力求让线条遒劲有力,铁骨铮铮。“善笔力者多骨,不善笔力者,多肉。”为此,他下了很大的功夫,这不需多说,否则的话这个面目是无法呈现出来的。

其四气格清明。我记得有这样一段话,叫做“气有清浊厚薄,格有高低雅俗”。那么说他这个格是什么呢?应该是一种清明。不像许多书法展,千人一面。我曾写过一首诗,其中有两句话,“不为时风移,但求翰墨香”。不是跟着哪一个人的东西一味地去模仿去讨好,书家贵在有自己的见解和定力。

总之,品读陶雪华先生的书法作品,会让你联想到人的“精气神”三个字。清代的朱和羮所著《临池心解》里有这样一段话:“作字以精气神为主。落笔处要力量,横勒处要波折,转捩处要圆劲,直下处要提顿,挑趯处要挺拔,承接处要沉着,映带处要含蓄,结局处要回顾。”实际上观陶雪华先生书法作品呈现出的精气神,正像前贤所述,注重了这些笔法,才使得他的书法作品气韵生动,情景交融,引人入胜。

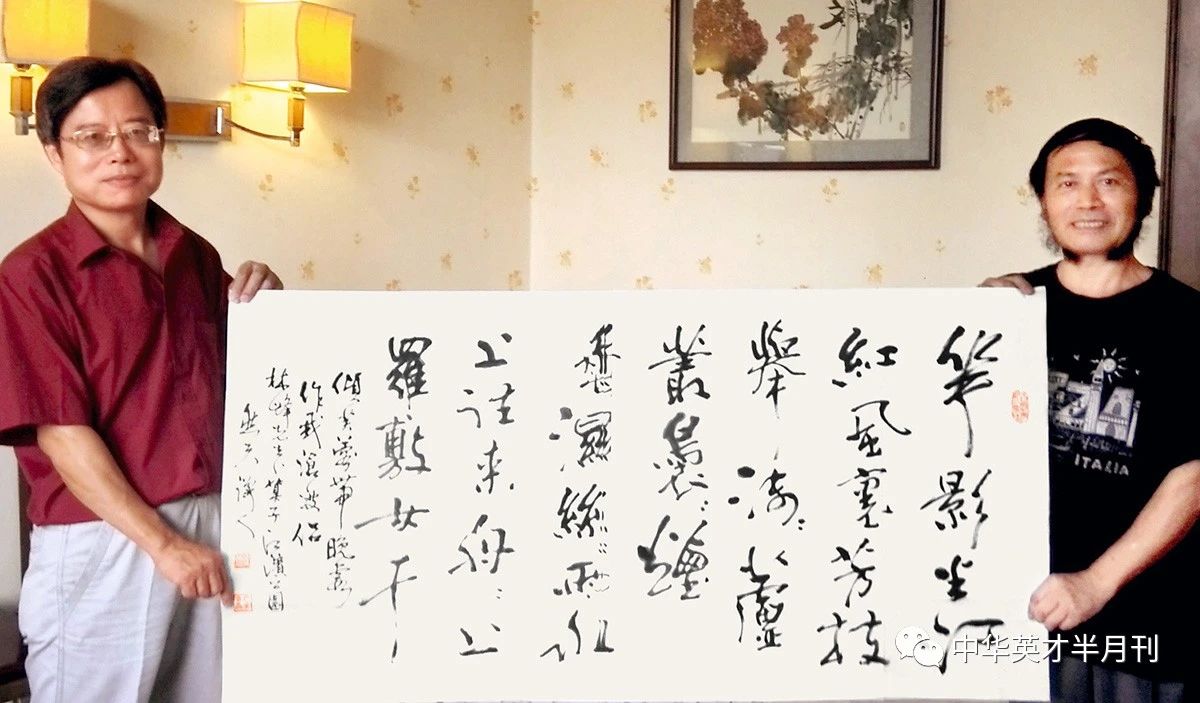

陶雪华贤兄出版书法集,曾嘱我为其撰一副贺联,即:“桃源胜境由心造,雪韵华章任尔书”。胜境是由心营造的,好的作品在他的心中、在他的笔下,也愿以此与之共勉!

“志于道,据于德,依于仁,游于艺。”雪华先生为人为艺自觉秉承先贤教诲,高山景行,取得了显著成绩。然而,艺无止境,相信悟到真谛的他一定会不忘初心,求索不止,不断领略艺术的无限风光!

(本文作者系中国硬笔书法协会副主席、中国楹联学会名誉副会长、 野草诗社常务副理事长等)

陶雪华同中国书法家协会书法评论与文化传播委员会秘书长、中国职工书法家协会副主席张瑞田合影

个性,是书法创作的关键词

——谈谈陶雪华的草书

文/张瑞田

2023年春天,陶雪华在北京荣宝斋美术馆举办书法展,我去参观学习,印象深刻。陶雪华来自浙江金华武义,生活底子深厚,对书法有深刻的感悟,又具备专业书写才能,因此,在他的书法作品中能看到扎实的传统功底和鲜明的个性特征。

陶雪华的草书与时风拉开了距离,这是他在书法创作中勠力突破的结果。在荣宝斋美术馆,我拜观了所有的展览作品,他用笔轻松自如,一如抒情诗人的吟唱,他敢于打破常规,追求书写过程中的意外效果。当代草书,公式化、概念化越来越严重,我们需要陶雪华这样的个性表达与独特呈现。书法艺术不能没有传统的浸润,也不能缺乏个性。个性,是书法创作的关键词。

参加荣宝斋“陶雪华书法艺术展”开幕式的嘉宾:中国文联原主席团成员、办公厅主任罗扬,生态环境部环境规划院院长王金南,中国书画收藏家协会名誉会长崔陟,中国书协原党总支书记、办公室主任吴震启,中国硬笔书法协会副主席陈联合,第四届中国书法家协会理事谷溪,李铎书法艺术研究学会会长李少青

对陶雪华草书的思考,主要是对陶雪华书法创作的情感方式和表达方式的追寻与解读。当代书法审美,不跳出公式化、概念化的窠臼,对书法的认知,只能停留在视觉的表层。尽管这个表层有时具有欺骗性,终究会被历史识破。

陶雪华在草书创作上有自己鲜明的特色。第一,他的书法筑基于晋唐宋明的碑帖,“二王”烂漫、恣意的挥洒,张旭、怀素开张、典雅的风度,王铎、傅山洒脱、飘逸的生命情绪,碑刻的生辣与质朴,在陶雪华的笔下都有明确的体现。与其说这是书法的魅力,毋宁说这是文化的魅力。陶雪华对摩崖石刻的随意与潇洒也十分迷恋。书写的自如与刻工的自如,影响了他对书法的认识与理解。作为充满诗人气质的书法家,他以十分得体的方式,给中国书法插上了想象的翅膀。他拿起毛笔,手指间传动着生命对随意与潇洒的摩崖石刻的接受和领悟。因此,我们在他的书写中,可以看到一千多年时间之河的慢慢流淌,可以感受到古人惬意的心情。第二,对草书的抒情性,陶雪华十分重视。书法家的情感深处,是激昂与忧愁的交响,这种情感形态,对艺术创作是一种极其有效的力量。基于此,我们看到的陶雪华的草书,以法度取胜,又有高于法度的生命情感。

陶雪华的草书具有鲜明的个性。在陶雪华的草书点画中,我们很容易看出传统草书对他的深刻影响,绵延中国草书史的经典作品的精髓,被他一点一滴地汲取,并养成自己草书创作的动力。

书法家的选择是理性的,也是感性的,这一点,在陶雪华草书创作上体现的尤为深刻。陶雪华没有被竞技书法所囿,发乎性情,起于言志,是他书法创作的初衷。所以,陶雪华的草书,一定是陶雪华理解的草书,是陶雪华创作的草书,是一位有想法、有目标的书法家笔下的草书。

坚定艺术立场,保持随意、简淡的美学趣味,是陶雪华草书情感性发展,个性化发展的美学基础。在他看来,草书的重要性在于两端,其一是传统,其二是情感。情感也包含一个人的学识与阅历。既然陶雪华对时风不屑一顾,那么,他就把重心放到自己的情感体系内,一任自己的毛笔,书写自己的喜怒哀乐。其实,这恰是对传统书法创作的复现。

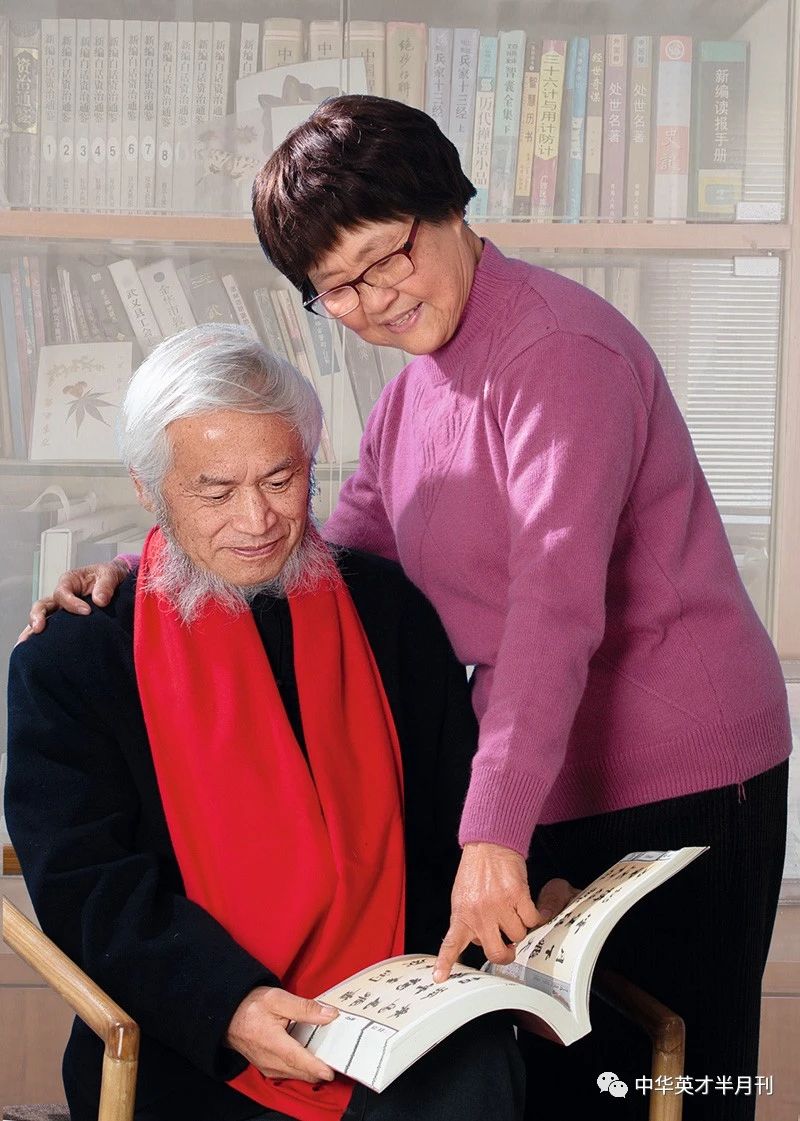

陶雪华与夫人严希花数十年风雨与共、相濡以沫,经常一起探讨人生、文学、武术、音乐、书画艺术等

居于对陶雪华书法的分析,其成功之处在于他以独特的目光审视书法史,以艺术的眼光判断书法作品。陶雪华的艺术嗅觉,敏感于传统书法的文化价值,自然产生了对“二王”书法,张旭、怀素书法,王铎、傅山书法的浓厚兴趣。因此,他在传统面前停留下来,以虔诚的形态,开启了自己学习书法的新时期。在他看来,书法史上的任何高峰,都具备学习的价值,但最后,还是要回归经典。同时,他具备驾驭笔墨的高超能力,使他在自己的书写之中,找到了属于自己的表达语言。轻重,明暗,腾挪,夸张,以及书写过程中细微的暗示与表达。

清代书法家赵之谦在一通手札中写道:“凡事得快意尚可,求如意大难。……任其千态万变,而我勇猛精进。”

作为书法之友,我提两点意见与陶雪华共勉。一、用笔可以慢一些,疾驰的运笔,有时会使一个字漫漶,无法识读;二、适当拓展书法创作的表现形式,在限定中发展,在发展中开拓,提升草书的创作意识,扩大草书创作的艺术格局。

(本文作者系中国职工书法家协会副主席,中国书法家协会书法评论与文化传播委员会秘书长,中国作家协会会员。)

中国文艺评论家协会会员、中国楹联学会副秘书长彭一超莅临荣宝斋“陶雪华书法艺术展”指导,并与陶雪华留影

陶情翰墨 雪蕴华章

——记当代浙派书法名家陶雪华

文/彭一超

浙江金华市武义县南部山区桃溪镇陶村,是“隐逸诗人之宗、田园诗派之鼻祖”陶渊明后裔聚居地。年逾七旬的陶雪华先生便出生于此,大家喜称他为陶翁。他是一位来自基层的文艺工作者,自幼受陶村和家族文化熏陶,矢志于诗书,翰墨为友,潜心书学理论研究与书法临创;六十余载研习翰墨辞章,不改初心,踔厉奋发,成果斐然。

2023年4月,陶翁在北京荣宝斋美术馆举办了“漫漫书中路 且行且求索——陶雪华书法艺术展”,受到书坛的关注和好评,《中国书画报》《钱江晚报》等主流媒体作了深度报道。我有幸观摩学习了展览,受益匪浅。陶翁擅长的行草作品占据了展厅的大半,彰显其艺术审美价值和学术取向。看似信手拈来的书法作品,其实源于陶翁深耕于书学传统正脉,探赜古典书学理论,索隐文史哲人文学科。每有所感,遣兴挥毫,正、草、隶、篆、行诸体汇于笔端,各显风流。在其创作中的篆隶、唐楷、魏碑、章草及二王书风的作品呈现多元面貌。除此之外,陶翁不同时期创作的50余幅诗词、楹联书法作品,款式多样,内涵丰富,挥洒了心中浩然之气、诗书之品、翰墨之缘,以饱满诗意和激情笔墨讴歌新时代,实属难得。

在国际中国公益大典上,陶雪华被授予“2017中国书画十大年度人物”,原文化部副部长潘震宙为陶雪华颁奖

古之书家,非但其诗书画印各臻其妙,更在其能精心治学为功,力追古人学问之不到处,非有此,难成宗匠名家。以学为书之源流,书为学之门径。陶翁以一生为之践行,让人心生敬意。展览中自撰楹联书法作品颇多可观,如其章草104字长联:

上联:壮哉,万里江山,霞蔚云蒸,凤翥龙翔,竹浪松涛,峰峙海腾,览于眼底,旷其胸臆,朝思暮想,求能取精魄、得天然,借半缸墨倾现乾坤浩荡;

下联:远矣,千秋书史,龟文钟鼎,秦符汉简,魏碑晋帖,唐经宋典,收入寸心,达乎性灵,手运神摹,信必通玄机、悟真谛,凭一支笔尽抒今古豪兴。

上联以白描手法呈现祖国大好河山壮美多娇;下联拟列锦组合修辞法,评点诸多过眼书史经典,皆为我用。对仗工整,平仄相协,文思如涌,意境悠远,书佳联工,各得其宜,难能可贵。楹联创作中通常超过10字即视为长联,而作长联的难度,最难的是,避免上下联中不易发现的异位重字现象的同时,更要避免联文中的字词意语重复合掌。品鉴此联,陶翁心摹手到,读来回味无穷,难得的联墨双馨,想必定能后世传之。

通常能作长联者,短联自不在话下。大凡天下好联都要一个共同的特点,就是善于立意,巧于押典,陶翁颇得其法。细品陶翁的短联,亦颇具气象,情满格高,韵味悠长。行书四言联:“毫端虎跃;砚底蛟藏。”草五言联:“素心归自然;无意得天真。”等都不失精彩。观其魏碑七言联:“守静笃能与草语,致虚极以会云心。”此联从修辞上看,一改通常四三结构,而成三四句式,音调平仄有序,俨然以诗意般的铺陈,吟咏高亢,节奏铿锵。看似寻常,而立意高远,特别是陶翁援引老子的“守静笃”“致虚极”典故,意味悠长,哲理深邃。此联以魏碑笔意写成,结体庄重典雅,拙中藏巧,联墨合璧。

2012年陶雪华荣获第二届国际榜书大赛第一名并出席颁奖典礼现场留影

翻阅陶翁的书法作品集,其自撰自书的楹联书法作品颇为亮眼。然艺术非尽完美之意,乃艺术家共识。如其自撰隶书五言联:“流泉抚月影,鸣雨慰琴心。”上联第四字,以写意的笔触援引西周晚期《颂壶》金文“月”字构形 ,篆隶杂糅,允称佳构;然美中不足的是,一副隶书联墨中只引用一个金文字形,似乎显得孤立无援,失去结字气韵上的呼应。若能将下联第二字“雨”的战国金文构形

,篆隶杂糅,允称佳构;然美中不足的是,一副隶书联墨中只引用一个金文字形,似乎显得孤立无援,失去结字气韵上的呼应。若能将下联第二字“雨”的战国金文构形 ,适当进行写意性的笔法改造,上下联篆法左右相映,如蜻蜓点水,或许更为完美。

,适当进行写意性的笔法改造,上下联篆法左右相映,如蜻蜓点水,或许更为完美。

陶翁的另外一件行书斗方南宋严粲的五绝《闰九》:“前月登高去,犹嫌菊未黄。秋风不相负,特地再重阳。”创作性地将“前月”二字篆书糅合到行书中,但“前”字只对下半部分结构写作金文构形 ,“月”字借鉴了西周中期《遹簋》铭文中“月”字

,“月”字借鉴了西周中期《遹簋》铭文中“月”字 ,更是别有一番韵味,古意盎然,气息醇厚。窃以为,在一副联墨中,以两个篆书单字糅于其他书体之中为最佳。第一,联中不能单独出现一个篆书字而失去呼应;第二,最好以碎锦式分布在上下联中的不同位置为宜。历史上传世书家的篆隶糅合,篆行、篆草、篆楷的例子不少,远的不说,在近代吴昌硕的传本楹联书法作品中,篆隶、篆行融合的作品均有体现。

,更是别有一番韵味,古意盎然,气息醇厚。窃以为,在一副联墨中,以两个篆书单字糅于其他书体之中为最佳。第一,联中不能单独出现一个篆书字而失去呼应;第二,最好以碎锦式分布在上下联中的不同位置为宜。历史上传世书家的篆隶糅合,篆行、篆草、篆楷的例子不少,远的不说,在近代吴昌硕的传本楹联书法作品中,篆隶、篆行融合的作品均有体现。

艺术乃岁月的沉淀,笔墨是时代的印记。陶翁正值书艺创作和积累的黄金时期,厚积而薄发,让我们看到了一位笔耕不辍且依然不懈攀登的浙派优秀书家。活到老,学到老,悟到老,这是他长期以来为文从艺的信念,可为我辈学习之楷模。如今他正朝着自己新的艺术目标迈进,衷心祝福陶翁通会之际,人书俱老,书艺长春!

(本文作者系中国文艺评论家协会会员、中国楹联学会副秘书长、北京书法家协会理事兼篆书篆刻委员会委员等。)

陶雪华与时任中国文联副主席仲呈祥、中国书法家协会驻会副主席张飙、中国书法家协会副秘书长白煦观展

名家评鉴陶雪华书法艺术

陶雪华陪同中国书协第三届顾问权希军(右二)观摩“雪华墨迹——国庆献礼展”

权希军(中国书法家协会第三届顾问)

陶雪华的书法作品气韵贯通,结构开张,潇洒奔放。他的展览给我的第一印象是书体多样,正、草、行、篆、隶,哪种书体都有,已达到了相当高的水平。这一点是很不容易的。草书和行草书占大部分。就是草书、行草书,变化也很大。这一点,一般人是难以达到的,成就相当高。尽管变化很大,但都是很规范的,具有很高的成就。

时任中国书协主席苏士澍莅临“雪华墨迹——国庆献礼展”指导,并与陶雪华合影

苏士澍(第十二届全国政协常委、第七届中国书法家协会主席)

结识陶雪华先生源于他的书法作品。陶雪华先生数十年如一日对书法艺术的执着追求,才让他取得了今天在书法创作上的卓越成就,他立足传统、注重传统的学习和研究,故而基本功比较扎实,路子比较正。他在汲取古法的基础上力求在技法、章法等方面有所创新,使传统和创新很好地结合到了一起,书法纯熟、笔法老辣、章法流畅、风格鲜明,具有极强的艺术感染力和个人魅力的特点,呈现了极高的艺术价值。陶雪华先生是典型的学者型书家,其书法守规矩、格法度而又自在挥洒,正可谓随心所欲不逾矩,文化品格、书家情怀尽显其中,在书法界有较高评价。

时任中国书画收藏家协会会长崔陟为陶雪华题词

崔陟(中国书画收藏家协会名誉会长)

我给陶先生题写了六个字的贺词——“贵在气正风清”。他的字功夫很深,一看就是渗透着多年的心血。他的作品里看不到丝毫的浮躁之气,浓郁的书卷之气扑面而来。每一幅作品都给人赏心悦目的感觉。他的书风很正,没受到社会上不正之风的影响,除了他对书法艺术的正确的理解和认知外,还在于他的责任心。陶先生的创作实践告诉我们,没有传统的基础不行,没有创新也不行。也就是说,一个书法家必须在继承的基础上有所创新,必须要张扬自己的个性,要把自己的性格、阅历、灵气和功底都体现在自己的笔下。显示个性一定要有个度的问题,如何把持是每一个书法家面临的课题。我们看到陶先生恰如其分地把握和解决了这个问题,对传统营养慢慢咀嚼,细细品味逐渐汲取,为我们提供了宝贵的经验。他凭借自己的功底和灵气,很好地解决这个问题。我们每看他一幅作品都仿佛进入一个全新的天地。

中国书协原党总支书记、办公室主任吴震启莅临指导

吴震启(中国书协原党总支书记,办公室主任)

雪华先生的书法,给我最大的感觉,用四个字表达的话,就是路正风纯。我感觉他有三个结合:第一个是传统经典与时代审美做了一个很好的融合;第二个是把碑和帖做了很好的一个融合;第三个是做了诗词与书法的很好的结合。这种融合呢,既是传统的,那么可以说从清代倡碑以来,这个诗书的融合和南帖北碑的融合呢,就成了一种潮流,那么我觉得他融合得好。没有很多的痕迹,比如说,帖的这种流畅感,笔的笔性表达得淋漓尽致,那么呢,又有碑的风骨。我觉得这样的字呢,看起来既挺拔,又优雅,所以这是给我最大的感觉。另外,我觉得在今天我之所以说的这个路正风纯啊,是非常难能可贵的。大家都受着要创新的这种思路的影响,都想别开生面,另辟蹊径。我认为是不可能的。我觉得在当代这种风气中有点儿乱象。雪华先生能够一直秉承传统,积极地探索,形成自己的风格,这种精神就是很好的标杆作用,就值得我们学习。

中国文联原主席团成员、办公厅主任罗扬莅临指导

罗扬(中国文联原主席团成员、办公厅主任)

陶老师是出生在一个人杰地灵,物华天宝,有着陶渊明文脉传承的地方,所以得天地之灵气,加上他自幼酷爱书法,勤学苦练,就像古人说的,古人学问无遗力,少壮功夫老始成。已经到了这种炉火纯青的,收获的季节。我对陶老师的作品是非常崇拜的,只有一个爱书法爱到骨子里的人,才能够把笔墨演绎得如此的精彩。看陶先生的作品,我感觉的是,师古不泥,自出新意,炉火纯青,气韵生动,用笔老辣,出神入化,穷而后工,渐入佳境,我也希望并祝愿陶老师,像杜甫所说的那样,庾信文章老更成,凌云健笔意纵横。

陶雪华与中华诗词学会副会长林峰进行诗书交流

林峰(中华诗词学会副会长兼学术部主任、《中华诗词》杂志社副主编)

雪华兄书艺精湛,笔法劲健。古朴之中而不失现代,庄重之外而不失典雅。刚柔并济,奇正相生。实乃当今书坛不可多得之实力派人物。不惟如此,雪华兄于诗词楹联亦浸淫有年,功力不浅。其诗浑成一气,朴实自然;其联妥帖含蓄,细致入理。观之赏之则诗笔双清,互为映照,诗书合璧,联墨生辉,颇得祖上余荫,亦极富彭泽遗韵也!(排名按年龄顺序)

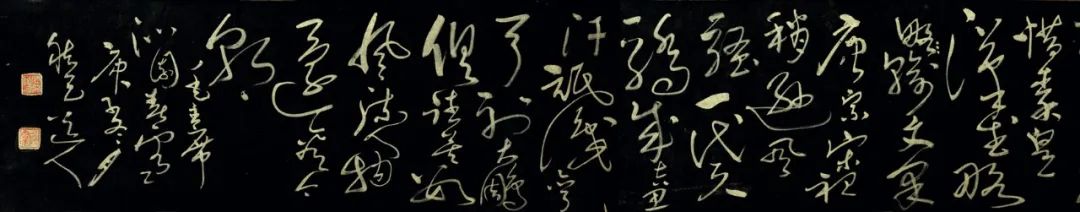

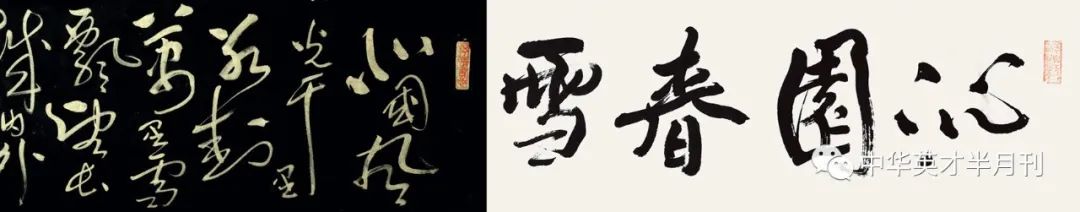

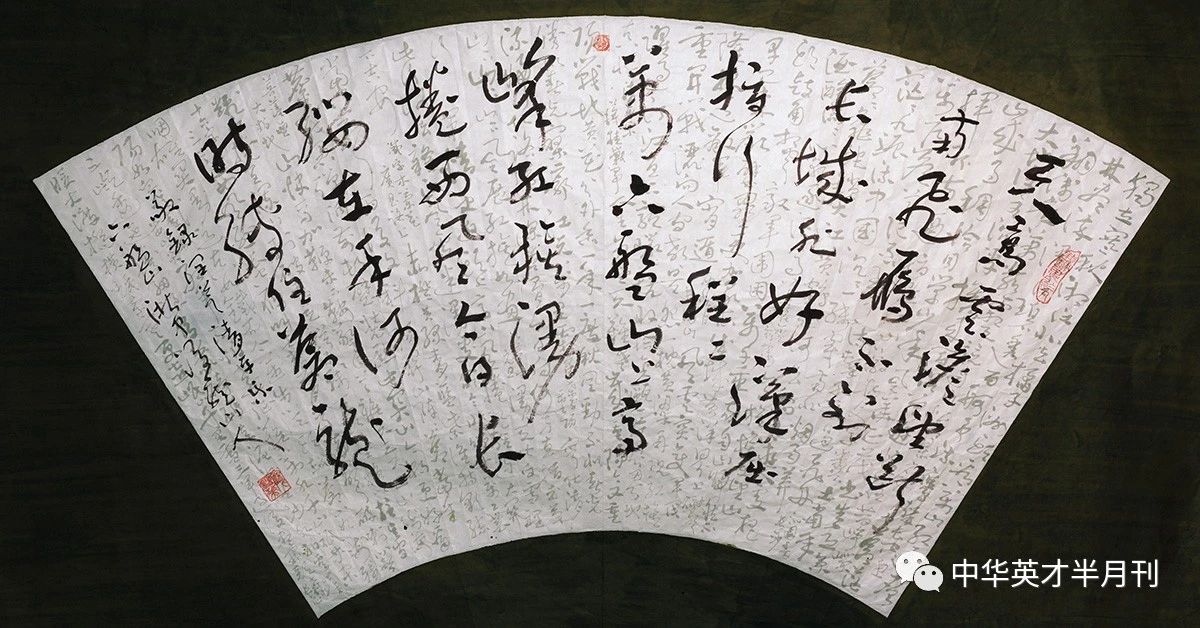

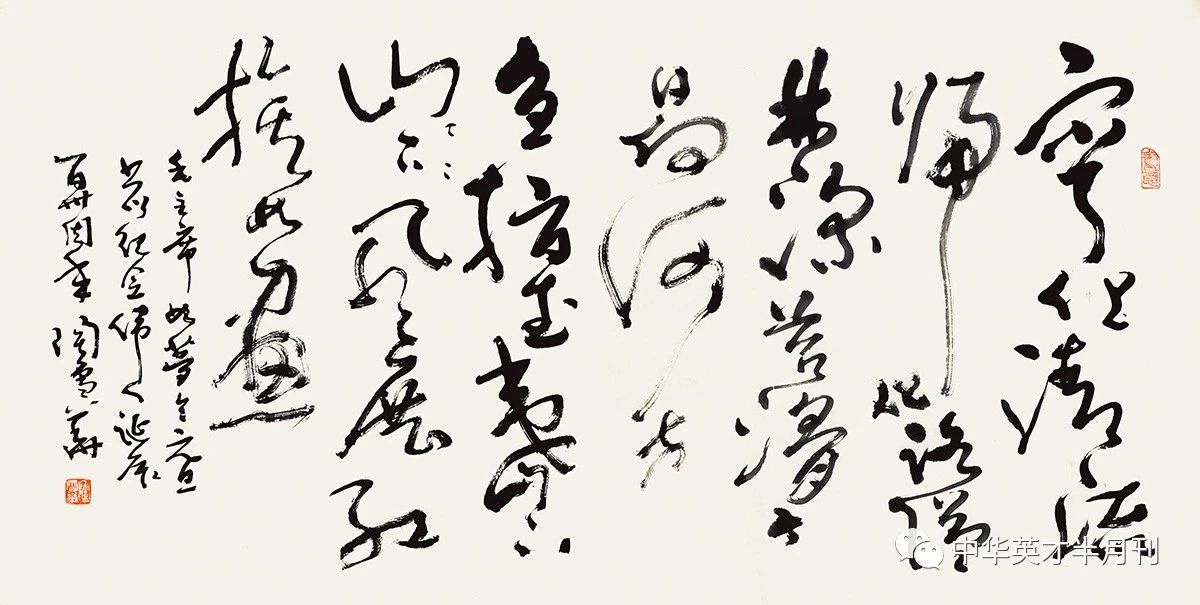

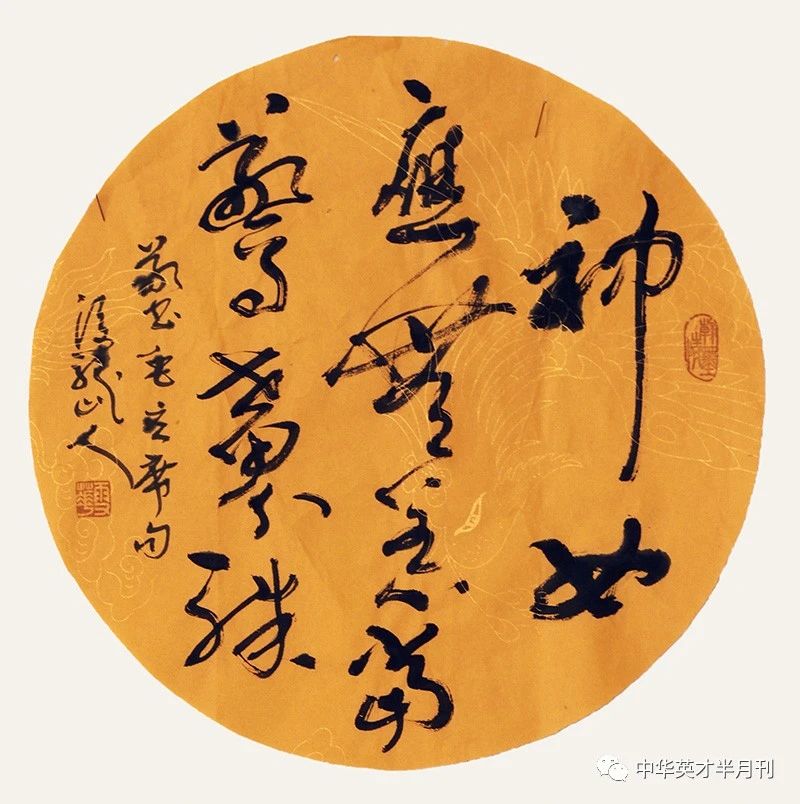

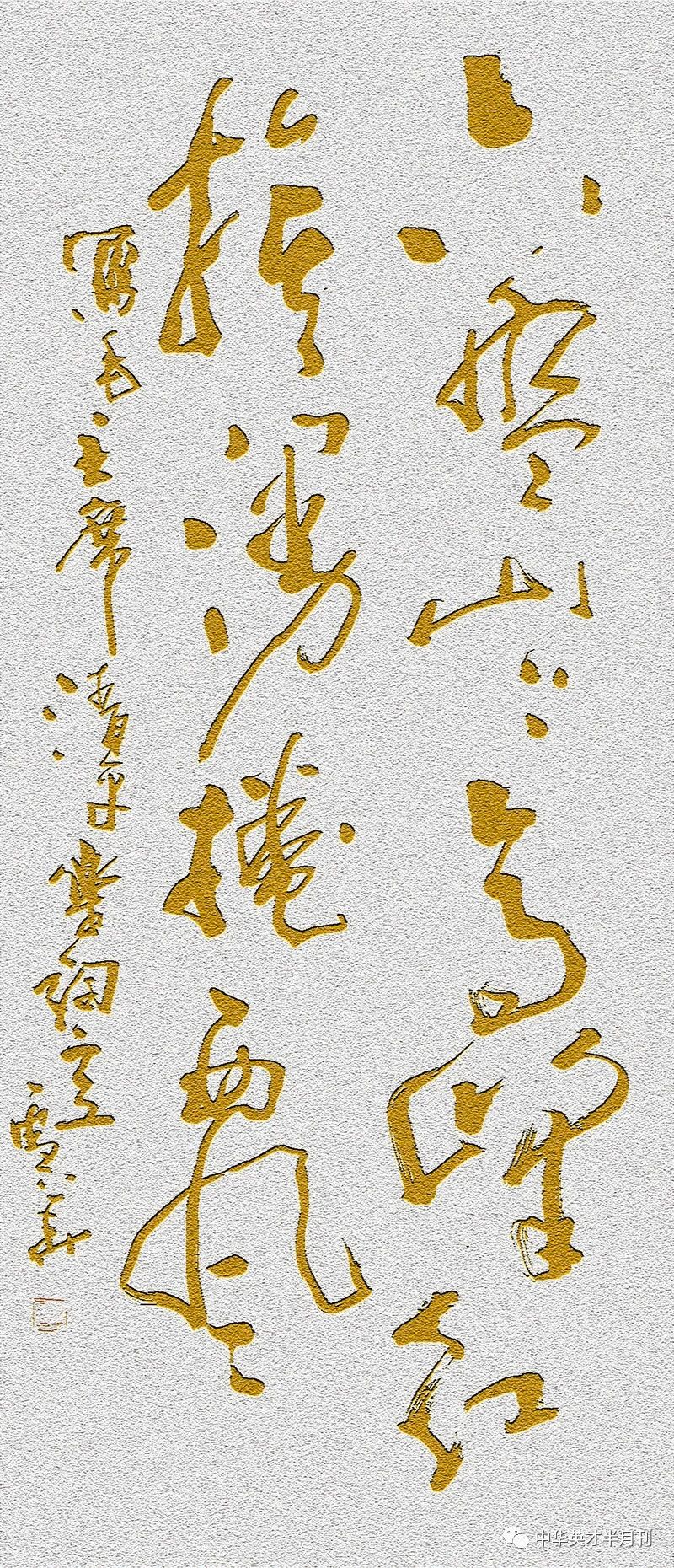

作品赏析

毛主席诗词《沁园春·雪》

毛主席诗词《清平乐·六盘山》

毛主席诗词《如梦令·元旦》

毛主席诗词《卜算子·咏梅》

选自毛主席诗词《水调歌头·游泳》

选自毛主席诗词《清平乐·六盘山》

选自毛主席诗词《七律·送瘟神》

毛主席诗词《沁园春·长沙》

闽公网安备 35090202000266号

闽公网安备 35090202000266号